Меня зовут Анна, и я вхожу в рабочую группу информационного сопровождения Форума ЛУН, проживая в Твери. Здесь, в регионе, поддержка уязвимых групп — людей с зависимостью и социально значимыми заболеваниями — развита слабо. Не очень много НКО, мало межведомственных мостов, еще меньше доступных практик.

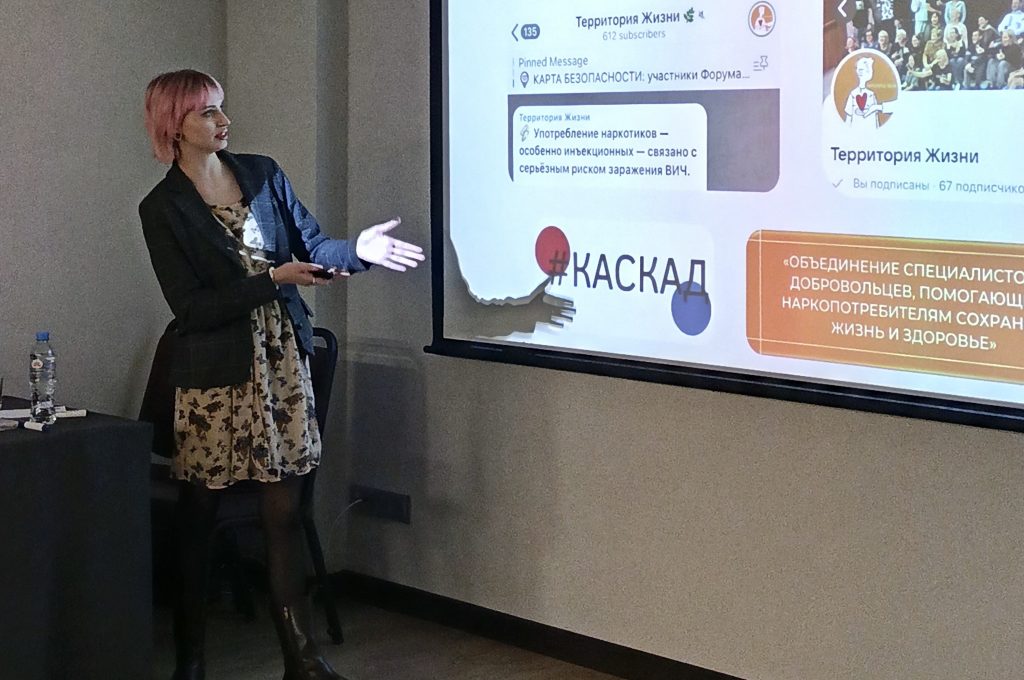

Поэтому, когда я услышала про бесплатную дистанционную Школу социально-правового сопровождения от КАСКАДа, то решила: это мой шанс собрать воедино то, что я и так интуитивно делаю как редактор и коммуникатор. А заодно научиться выстраивать эффективный диалог с государственной системой.

С самых первых публикаций в Telegram-канале Школы становится понятно: это не просто «очередной онлайн-курс в Zoom». Команда КАСКАД задает рамку — этическую, организационную и методическую. Простые, но принципиальные правила вебинаров (регистрация под реальным именем, выключенный микрофон, уважение к модератору и ведущему, отсутствие «параллельной жизни» вроде жарки картошки во время эфира) работают как декларация о включённости в процесс. Для меня, новичка, именно в социально-правовом сопровождении, это означает понимание регламента — вижу, что нас учат не только содержанию, но и дисциплине.

Второй важный «кирпичик» — сразу же предоставленное опорное пособие «Социально-правовое сопровождение представителей ключевых групп населения в реализации права на здоровье». Этот материал — база, к которой постоянно возвращаешься: принципы и роли, этика и конфиденциальность, алгоритмы, шаблоны, типичные ошибки. Тот случай, когда теория сразу конвертируется в инструмент.

Первый вебинар «Роль междисциплинарного подхода в социальном сопровождении на примере проекта КАСКАД» был точкой входа для всех участников. Ведущая Дарья Антонова ясно объяснила, что модель сопровождения — это не набор добрых намерений, а выстроенный процесс: от определения запроса клиента до мониторинга результата.

Полезные материалы, опубликованные после встречи (руководства ВОЗ и ЮНЭЙДС, методички «Гуманитарного действия») расширили контекст. Они играют особую роль в диалоге с различными ведомствами и медорганизациями, предоставляя важные аргументы.

Второй вебинар «Правовые основы социальной работы», который провел юрист проекта КАСКАД Александр Косс, стал для меня своеобразной защитой от непрофессиональной самодеятельности. Тезис «социальный работник — не юрист и не врач» звучит жестко, но бережно: именно уважение к границам делает помощь устойчивой. Я увидела, как этика напрямую связана с безопасностью специалиста и НКО: защита персональных данных, согласие клиента, корректная фиксация контактов — это не «бумажки», а профилактика риска для команды и гарант доверия к организации.

Отдельно отмечу формат: после вебинаров в канале всегда появляются конспекты-итоги и презентации. Это идеально для того, чтобы еще раз пробежаться по материалу, укрепить знания и встроить их в практику.

Тема миграционного законодательства и ВИЧ, которую также вел Александр Косс, на данный момент оказалась одной из самых сложных и многослойных в рамках Школы. На пересечении права, медицины и социальной работы она требует не просто гуманного подхода, а глубокого знания постоянно меняющихся норм. Дополнительно всё усложняют страх депортации, потенциально неполный пакет бумаг у клиента и «разрывы» между службами: соцзащита, здравоохранение, МВД, миграционные центры.

В разных регионах действуют собственные интерпретации, а у специалистов на местах часто нет единого алгоритма действий. После этого вебинара стало очевидно, что в этой теме важно не только полагаться на интуицию или эмпатию — здесь нужна юридическая точность, порой привлечение профессионального специалиста и умение работать с фактами. Ведь от них напрямую зависит, получит ли человек доступ к лечению и защите своих прав.

Вебинар по составлению обращений и жалоб, который провел юрист Форума ЛЖВ Александр Ездаков, стал, пожалуй, главным «кнопочным» модулем для меня. Мы разбирали, как превращать эмоцию в действие: где факты, а где оценочные суждения; где конкретное требование, а где «личная боль»; почему лишняя информация может нарушать врачебную тайну и ослабить позицию клиента. В моём внутреннем справочнике появилась новая вкладка — «шаблоны»: теперь у меня в арсенале есть базовые конструкции обращений, чек-лист ошибок и ссылочная база на нормы.

Впереди ещё три занятия Школы, которая продлится до декабря. Темы обещают быть не менее насыщенными: юридическая помощь в случаях отказа социальных и медицинских услуг, этика социального сопровождения и преодоление стигмы и дискриминации. Каждая из этих тем важна и по-своему чувствительна: они затрагивают реальные барьеры, с которыми сталкиваются клиенты и специалисты.

Резюмируя, я бы сказала, что Школа дает сильную процедурную опору. Для меня, как для инфоменеджера, много работающего с текстами, это еще и про содержание: я лучше понимаю, как описать те или иные кейсы, и теперь смогу делать материалы, которые не только вдохновляют, но и вооружают.